刻刀轻吻石面,石屑如时光剥落,一只灵动的青蛙在舒展的荷叶上呼之欲出……

“主刀人”是中国工艺美术大师,也是宁夏地质局培养的“塞上工匠”。他的故事,始于一把自制的刻刀,映照的却是一整支地质队伍的匠心传承与精神底色。

炉火初燃:一把刻刀铸就的匠心起点

“工欲善其事,必先利其器。”1988年,刚踏入地质局下属贺兰山玉雕厂的石飚,学艺的第一课竟是打铁。

“那时候买不到现成的刻刀,闫子洋老师就领我们在小院子里生起炉子,手把手教我们打制刀具。”石飚的记忆依然鲜活。这把自制的刻刀,不仅刻下了他的第一道线条,更将地质人“自力更生、艰苦奋斗”的精神,刻进了艺术生命。

从地质局下属的贺兰山玉雕厂起步,三十六载淬炼,让他从青涩学徒成长为一代大师。他的成长轨迹,深深扎根于地质局这片人才培养的沃土,他的坚守与求索,更是对地质人“三光荣”传统和“三特别“精神最生动的诠释。

使命担当:两百斤巨石的“澳门情缘”

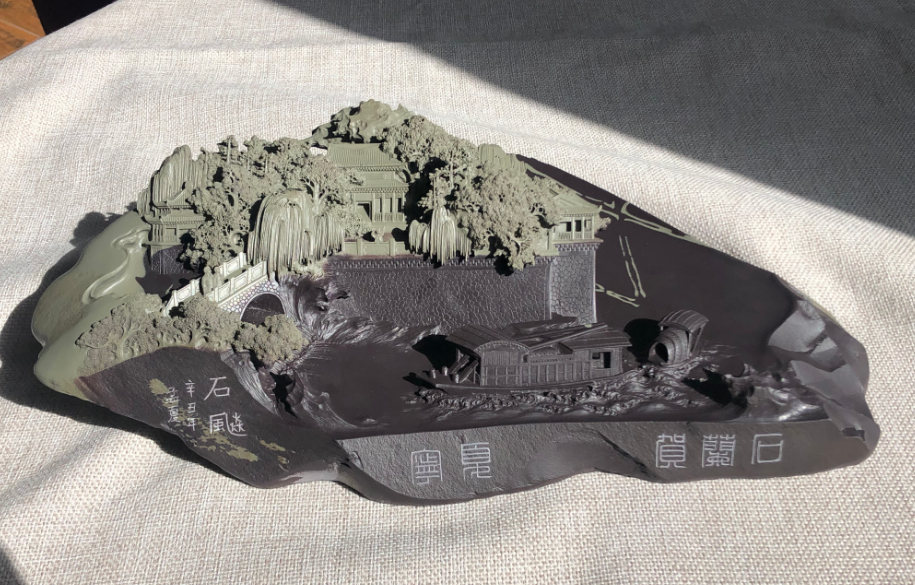

1999年,为庆祝澳门回归,自治区决定赠予一方贺兰石雕。这块重达两百多斤的巨石,从开采到雕刻,重任落在了地质局团队身上。

“光是把它从山上请下来,就用了七天。”石飚回忆。随后三个月,他与伙伴们日夜围着这块巨石“对话”。雕一刻,转一面,既是艺术创作,也是体力考验。最终,《九羊启泰·凤归图》惊艳问世。这件作品,不仅是艺术的胜利,更是地质人信念的象征,于万千混沌中,探寻清晰的脉络;于庞杂困境里,坚守极致的追求。

“细节决定成败。”这种精益求精的劲儿,不仅是石飚的匠人之心,更是宁夏地质局无数在资源勘查、找矿找水、科研攻关、野外一线地质工作者的共同画像。

相石悟道:九层瑰宝的生命对话

“雕刻难,但‘相石’更难。”“相石”是贺兰砚制作的第一道工序,也是最为关键的一步。“每一块贺兰石都有独特的生命。面对一块贺兰石石料,需要先观察它的色彩构造,反复构思推敲,方能下刀,石飚说。他的作品《百鸟朝凤》砚,便是他顺应石料天然俏色,雕出前后九层瑰丽画卷的杰作。青绿二色在他手中层次分明,精妙绝伦。遵循“惜料如命”的铁律,石飚的骨子里深深刻进了对材料的敬畏。

如今,在他的工作室里,工作室里,连指甲盖大小的碎石都被妥善收藏,等待在设计中重获新生。这种对材料的敬畏,正是地质人珍视资源、精益求精的生动体现。

薪火相传:让古老技艺破圈生长

“独石不成景。”石飚深知,个人的技艺再高超,若无传承,终将式微。他收徒授艺,七名弟子中多人已成长为高级工艺美术师和非遗传承人。这种“名师带高徒”的倍增效应,正是宁夏地质局人才战略的缩影。

而他更广阔的“讲台”,在高校、在展厅、在宁夏地质博物馆的“大师课”上。“每一块贺兰石都有自己独特的生命,我们要做的,就是读懂它,然后让它以最美的姿态‘活’起来。”石飚说。

古老的砚雕走进年轻一代的视野,让手艺的种子,在更肥沃的土壤中破土发芽。这份传承,从一个人到一群人,正从“薪火相传”走向“星火燎原”。

沃土繁花:一支队伍的文明硕果

石飚手中起舞的刻刀,不仅雕刻着贺兰石的纹路,更镌刻着新时代地质人的精神年轮。

在他身后,宁夏地质局这片沃土上,已涌现出“全国五一巾帼示范岗”“自治区五一劳动奖章”“自治区工人先锋号”等一批先进模范;汇聚了从自治区“塞上英才”“科技领军人才”到“青年拔尖人才”“青年托举人才”的骨干力量;成功创建了3个全国文明单位、2个自治区文明单位及多个市县级文明单位。

这是匠心的故事,更是一个集体用坚守、传承与创新书写的文明答卷。在宁夏地质局,这场关于精神的接力,正在塞上大地上续写新的篇章。